【日 時】2025年9月3日(水)13:00〜15:00

【会 場】筑波大学附属中学校

【対 象】中学3年生 28名

【担当講師】知財創造教育支援委員会 委員 小屋迫利恵

東京委員会 委員 後藤仁志

【オブザーバー】知財創造教育支援委員会 委員 原田潤子、大久保真己

■授業の概要

本授業では、2部に分けて知的財産権の基本的な考え方から具体的な制度の概要までを幅広く紹介しました。

まず、第1部では「知的財産」の全体像として、特許・実用新案・意匠・商標といった産業財産権の仕組みを解説しました。各制度の保護対象や登録要件、具体的な手続、権利期間、そして実際にどのような権利行使ができるのかを具体例を交えて説明しました。特にユニクロとアスタリスク社のセルフレジ特許訴訟、無印良品の中国における商標訴訟など、具体的な事例を取り上げ、生徒に知財が身近な社会問題とも結びついていることを示しました。

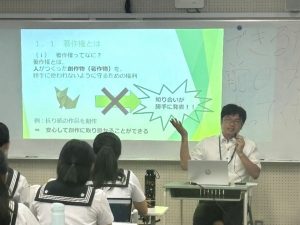

次に第2部では著作権および弁理士の職業の解説を行いました。著作権制度について、「著作権とは何か」「著作物の範囲」「著作者人格権・財産権・著作隣接権の違い」などの基本を説明しました。さらに教育目的の利用や私的複製、引用といった例外規定、二次創作やSNS投稿に関わる具体的な注意点を示し、生徒の日常生活に関わる著作権問題を考える機会としました。

最後に「弁理士とは」というテーマで、弁理士の職務内容(出願手続、契約、係争、企業内での活動など)を紹介し、技術と法律をつなぐ専門職としての役割を伝えました。また、参加したオブザーバーを含めた弁理士4名が、なぜ弁理士になったか、なってよかったこと、大変だったことを一言ずつ述べました。

■ご依頼者様のコメント

本授業について、学校側の先生からは「弁理士による知的財産権に関するお話は、生徒にとって大変刺激的であり、特に身近な題材(SNSやゲーム等)を交えた説明が印象に残った」との評価をいただきました。先生ご自身も、意匠権などこれまで触れる機会の少なかった分野を学ぶことができ、授業に活かしたいとのコメントを頂戴しました。

また、生徒の感想文からも、多くの新しい発見や気づきが得られたことが伝わってきました。特に多かったのは以下のような点です。

・著作権の身近さへの驚き

SNS投稿やゲーム実況など、日常的に接している活動に著作権問題が潜んでいることを知り、自分も知らないうちに侵害していたかもしれないと気づいたという声が多数ありました。

・弁理士という職業への関心

これまでなじみの薄かった弁理士の仕事について理解が深まり、「技術と法律をつなぐ専門職」としての役割に新鮮な驚きを感じた生徒が多くいました。

・制度や実務に関する新しい発見

「海外に進出する際には別途特許が必要」「一本のペンにも特許・意匠・商標・著作物が関わり得る」などの具体的な話題に強い印象を受けたとの意見が見られました。

・知的財産の重要性の理解

権利を取ることの意味や、侵害した場合の罰則に触れ、自らの行動を省みて今後は気を付けたいとする声が多く寄せられました。

■担当講師の感想

今回の授業では、生徒さんにとって普段あまり意識することのない知的財産について扱いましたが、生徒さんたちが積極的に関心を示し真剣に耳を傾けている様子が印象的でした。

著作権という、曖昧で、難解な制度について理解してもらえるか心配していましたが、生徒の皆様にはしっかりと授業を聴講してくださったことに感謝します。また、適切な質問をいくつもいただけたことから、興味を持ってもらえ、理解してくださったのかと安堵しました。

最後の弁理士のキャリアについてのコメントについては、当初おまけとして設けたのですが、先生方のキャリアに対する異なる考え方を紹介でき、予想以上に有意義であったと思います。